Les nanotechnologies, un danger pour l'environnement ?

Qu'est-ce que les nanotechnologies ?

Les nanotechnologies, c'est l'ensemble des technologies manipulant tous objets de l'ordre du nanomètre. Un nanomètre, c'est 0,000000001 mètre, c'est-à-dire un milliardième de mètre. C'est environ l'équivalent de vingt atomes d'hydrogène, mis côte à côte, tandis que les molécules (assemblages d'atomes) peuvent faire plusieurs nanomètres de longueur.

Ce sont les briques élémentaires qui fabriquent toute la matière qui nous entoure et qui se retrouvent librement dans la nature. Les nanotechnologies, c'est fabriquer de la matière un peu de la même façon que l'on fabrique une maison avec des Legos. « En bref, explique Rogerio Lima, attaché de recherche à l'Institut des matériaux industriels du Conseil national de recherches Canada, les nanotechnologies, c'est contrôler les propriétés de la matière à l'échelle du nanomètre pour obtenir des matériaux ayant les propriétés recherchées à notre échelle. » C'est de l'architecture à l'échelle atomique et moléculaire.

De la théorie à la pratique : une grande épopée

L'homme a trouvé en l'atome une partie de la solution à son grand rêve : contrôler la matière qui l'entoure. Cependant, Rome ne s'est pas construite en un jour ! Depuis le début du 20e siècle, des milliers de scientifiques se sont dévoués corps et âmes afin d'en tracer un portrait raisonnable."Grâce à la mécanique quantique, nous parvenons à comprendre comment se comporte la matière à ces échelles". Les scientifiques ont découvert que les atomes peuvent se comporter comme des ondes et des particules à la fois. Très difficile à conceptualiser car il n'y a aucune référence physique d'un tel comportement à notre échelle de grandeur. De plus, la mécanique quantique propose des solutions mathématiques tellement complexes qu'il est difficile de les manipuler. Par chance, l'invention de l'ordinateur viendra tout changer au milieu de ce même siècle.

L'ère « pré-nano » : la lumière au bout du tunnel !

Le défi est cependant de taille ! Comment manipuler ces minuscules briques dont les plus petites sont environ 500 000 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu humain moyen ? Sûrement pas avec une paire de pinces. Il nous faut des outils à la fine pointe de la technologie pour manipuler les objets nanométriques.

L'invention de la microscopie à effet tunnel (ou STM, de l'anglais Scanning Tunelling Microscopy), durant les années 80, a permis de sonder la matière à une échelle comme jamais l'homme n'avait pu le faire auparavant. Grâce à une fine aiguille de tungstène placée à quelques nanomètres d'une surface, un courant (appelé « courant tunnel ») est généré en appliquant une tension entre la surface métallique à analyser et l'aiguille. De cette façon, on peut sonder la topologie de surfaces à des échelles aussi petites que le dixième de nanomètre. Cependant, la grande lumière menant au boulevard des nanotechnologies est apparue grâce à l'initiative du Dr Eigler, à l'IBM Almaden Research Center. Le STM cachait une capacité autre que celle de sonder les structures nanométriques de la matière : déplacer des atomes.

En

créant un vide quasi-parfait dans l'enceinte hermétique du STM et en

abaissant la température de celle-ci à celle de l'hélium liquide

(-270°C), il a su utiliser la pointe de cette aiguille pour pousser des

atomes de xénon sur une surface métallique. Il a tellement bien su

maîtriser son expérience qu'il a réussi à inscrire les lettres I-B-M en

déplaçant ces atomes de xénon un à un. C'était la première fois que l'on

pouvait déplacer et placer des atomes individuels comme bon nous

semblait. Ceci venait prouver, hors de tout doute, qu'il était possible

de construire des objets nanométriques, atome par atome. Le premier jeu

de Lego atomique venait d'être inventé.

La révolution des nanotechnologies.

Les nanosciences et la nanotechnologie sont la révolution technologique et scientifique d'aujourd'hui, comme l'a été la microtechnologie, avec les microprocesseurs et les micro-ordinateurs, dans les années 1970-1980.

L'extraordinaire avancée des moyens actuels de communication (téléphone portable, Internet, ordinateur, écran plat, haut débit, haute résolution...) n'est qu'un premier pas et la partie visible d'un iceberg dont la partie immergée reste à étudier et à développer industriellement, notamment en nanomédecine avec les nanomédicaments.

Les nanomatériaux : quels risques pour l'environnement et la santé ?

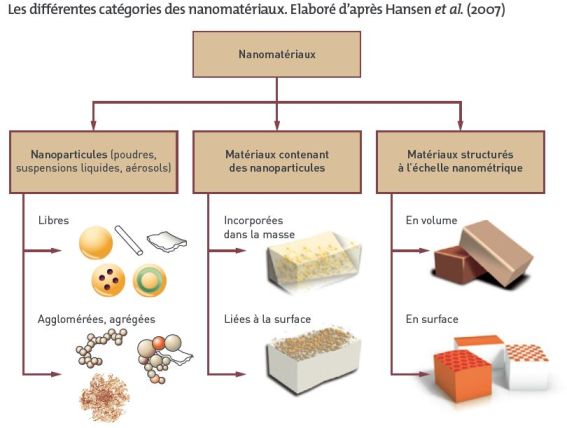

Les

nanotechnologies regroupent l'ensemble des techniques et des

applications qui produisent, modifient ou utilisent des nanomatériaux,

c'est-à-dire des matériaux dont l'une des dimensions ne dépasse pas 100

nanomètres (soit 10-9 mètre). Ces matériaux sont constitués de carbone,

de silicium ou de métaux tels l'or, l'aluminium, le cadmium, le

sélénium, le cérium ou le titane. En 2009, plus de 1 000 produits ont

été commercialisés dans tous les secteurs industriels, selon le Centre

international Woodrow Wilson, et la liste ne cesse de s'accroître.

Une

telle diversité d'applications s'explique par les propriétés des

nanoparticules contenues dans ces matériaux sous diverses formes :

nanofibres, nanotubes, nanobâtonnets, nanocages ou nanofilaments. D'une

part, leur taille est infime ; d'autre part, au-dessous de 30

nanomètres, elles présentent des caractéristiques physico-chimiques que

l'on n'observe pas pour des particules plus grosses.

Toutefois, depuis plusieurs années, des scientifiques et des associations ont évoqué les risques que pourraient causer ces propriétés si des nanoparticules se répandaient dans l'environnement. C'est l'un des motifs du débat public sur les nanotechnologies qui se déroulera jusqu'au mois de février 2010 en France. Des recherches sur cette question ont commencé il y a presque dix ans dans les pays les plus avancés en matière de nanotechnologies, c'est-à-dire aux États-Unis, et dans une moindre mesure en Europe, en Chine et au Japon. Les résultats restent fragmentaires et parfois contradictoires, mais nous tenterons de résumer ceux concernant les effets potentiels sur l'environnement et sur la santé.

Quel est l'impact des nanoparticules répandues dans l'environnement ? Leur très petite taille favorise leur transport dans l'air, l'eau et les milieux poreux (par exemple le sol). Plus elles sont petites, plus leur surface réelle, ou surface spécifique - le rapport de la surface sur leur masse -, est grande, plus elles sont solubles dans l'eau, et plus leur capacité à réagir avec des molécules de l'environnement est importante.

En raison de cette surface spécifique élevée, les atomes présents en surface sont plus nombreux et ce sont eux qui participent aux réactions chimiques. Ainsi, les nanoparticules présentent une importante réactivité chimique, ce qui est l'une des raisons de leur utilisation par l'industrie. Par exemple, les nanoparticules de fer métallique de un à deux nanomètres dissocient la molécule de dihydrogène H2 en atomes d'hydrogène, atomes utilisés, par exemple, pour dégrader des polluants organiques chlorés présents dans l'eau.

Citons un autre exemple : à la surface de nanoparticules de moins de dix nanomètres d'un oxyde de fer, la maghémite, les atomes de fer (Fe3+) sont arrangés de façon à former des lacunes tétraédriques. Ces lacunes, qui augmentent la surface de contact du fer avec les molécules de l'environnement, renforcent la réactivité vis-à-vis d'atomes tels que l'arsenic. Les particules de maghémite de cette taille adsorbent de ce fait trois fois plus d'arsenic que celles de plus de 20 nanomètres. Cette propriété peut être appliquée à la dépollution des puits contaminés par l'arsenic, une menace sanitaire fréquente dans les pays en développement. Mais elle signifie aussi que les nanoparticules peuvent piéger et transporter divers polluants insolubles et normalement immobiles en quantité plus importante que des particules de taille supérieure.

De plus, lorsque leur taille est inférieure à 20 nanomètres, de nombreuses nanoparticules présentent des capacités accrues de synthétiser, à leur surface, des radicaux libres, espèces chimiques oxydantes très réactives. Ces radicaux libres provoquent un stress oxydatif et endommagent les membranes cellulaires et les chromosomes.

Les recherches ont montré par ailleurs que certaines nanoparticules solubles libèrent des ions dans l'environnement. Ainsi, la dissolution des particules d'oxyde de zinc (ZnO) libère des ions Zn2+, nuisibles pour certaines algues (par exemple, pour l'espèce Pseudokirneriella subcapitata). Les nanoparticules d'argent inférieures à dix nanomètres détruisent des bactéries à partir d'un milligramme par litre, car les ions argent (Ag3+) interagiraient avec les atomes de soufre dans les protéines des membranes cellulaires et avec les atomes de phosphore de l'ADN. Toutefois, les études sont réalisées en laboratoire et à des concentrations qui ne reflètent pas toujours les concentrations réelles... que l'on ignore, ce qui n'est pas la moindre des difficultés auxquelles sont confrontés les scientifiques du « nano ».

Ces effets toxiques existent-ils quand les nanoparticules ne sont pas dissoutes ? Apparemment oui ; dans ce cas, la toxicité dépend seulement de la taille des particules. Par exemple, en dessous de 15 nanomètres, l'anatase, l'une des formes du dioxyde de titane (TiO2), est prépondérant. Or il est plus toxique pour des cellules et l'adn que le rutile, autre forme du dioxyde de titane associée à des particules de tailles supérieures.

Les nanoparticules carbonées sont également très étudiées. L'action des fullerènes C60, des nanosphères dont la molécule, en forme de ballon de football, est formée de 60 atomes de carbone, a été testée sur divers organismes aquatiques. Les dernières études ont montré que leur mise en suspension dans l'eau à des doses supérieures à 0,1 milligramme par litre est toxique pour les daphnies (de petits crustacés d'eau douce) et certains poissons, tel le poisson zèbre. Cette toxicité est à nouveau due à la libération de radicaux libres.

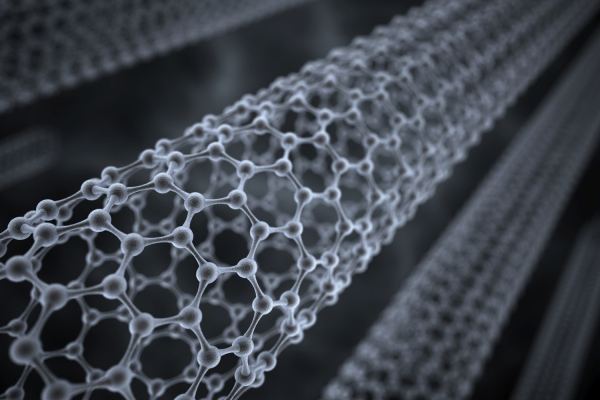

D'autres nanoparticules, les nanotubes de carbone, matériaux formés par l'enroulement de feuillets de graphite, seraient également néfastes pour des truites et des amphibiens (Xenopus laevis), car elles bloqueraient l'activité respiratoire et la digestion. Ainsi, aujourd'hui, une majorité de recherches montrent que les nanoparticules ont des effets cytotoxiques sur les organismes vivants étudiés, mais seulement lorsque les concentrations des nanoparticules dans le milieu dépassent celles que l'on atteindrait vraisemblablement dans les écosystèmes.

Des effets toxiques à concentration élevée

Il faut donc évaluer si de faibles concentrations de nanoparticules dans l'eau (moins de un milligramme par litre) ont aussi des effets toxiques. Pour ce faire, on utilise des écosystèmes expérimentaux nommés microcosmes et mésocosmes. On prend en compte divers paramètres physico-chimiques tels que la dissolution des nanoparticules, leur structure, la présence d'impuretés, les solutés présents dans l'eau (sucres, cations et anions inorganiques, qui agissent sur l'état d'agrégation des particules), la réduction des atomes métalliques, ou encore la biodisponibilité des substances transportées.

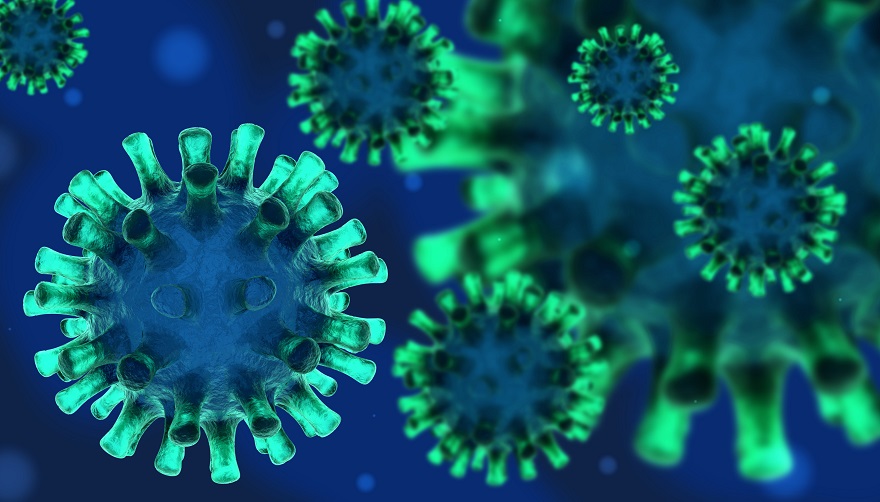

Dans le domaine de la santé, les interrogations sur le danger potentiel des nanomatériaux viennent du fait que les nanoparticules se rapprochent, par leurs dimensions, des particules atmosphériques ultrafines, des particules de diamètre inférieur à 0,1 micromètre émises par la combustion des énergies fossiles (automobiles, chauffage, activités industrielles). On sait qu'elles provoquent des pathologies respiratoires et cardio-vasculaires et plusieurs dizaines de milliers de décès chaque année dans le monde. Les nanotubes de carbone ont été aussi rapprochés de l'amiante, cause avérée de plusieurs dizaines de milliers de cancers de la plèvre.

Trois voies d'entrée.

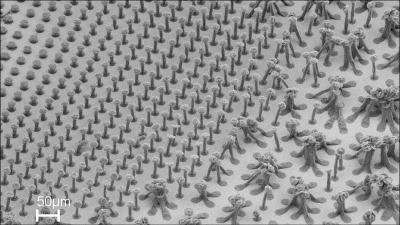

Chez les travailleurs comme dans la population générale, les nanoparticules peuvent pénétrer dans l'organisme par trois voies : l'appareil respiratoire - la plus probable -, la peau et l'appareil digestif. Actuellement, l'évaluation de l'exposition respiratoire aux particules atmosphériques environnementales ou en milieu professionnel est réalisée en mesurant la masse des particules par volume d'air, tous types de particules confondus. Or cette méthode n'est pas adaptée à la mesure de l'exposition aux nanoparticules. En effet, même lorsque leur masse dans l'atmosphère est inférieure aux limites réglementaires d'exposition aux particules ultrafines, leur quantité, et notamment leur surface spécifique, est très supérieure à celles de microparticules (pour une masse identique). Pour être fiable, la mesure de l'exposition devrait donc intégrer les tailles, les surfaces, les masses et le nombre des nanoparticules pour un même volume d'air. Or ce type d'analyse reste réservé à quelques unités de production.

La deuxième voie d'exposition aux nanoparticules est la peau. Elle est étudiée en raison de l'usage des nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2) et d'oxyde de zinc (ZnO) dans les produits cosmétiques, notamment les crèmes solaires. Les nanoparticules peuvent s'accumuler dans les follicules pileux. En outre, il est possible que des cellules du système immunitaire présentes dans la peau - les cellules de Langerhans - les aident à franchir la barrière cutanée. Quant à la voie alimentaire, elle est difficile à analyser car, la quantité de nanoparticules présentes dans l'alimentation est inconnue. On sait seulement, d'après des expériences chez les rongeurs, que des nanoparticules peuvent franchir la barrière intestinale et pénétrer ainsi dans l'organisme. Mais cette voie nécessite d'être étudiée plus en détail, car on ignore tout d'une exposition réelle par l'alimentation.

Revenons

sur la voie respiratoire. Que deviennent les nanoparticules inhalées ?

Chez l'animal, elles se déposent surtout en trois régions : le

nasopharynx, les bronches et les alvéoles pulmonaires. Les deux

premières disposent d'un mécanisme d'élimination très efficace des

particules étrangères : la clairance mucociliaire. Les cellules ciliées

du nez, de la trachée et des bronches sont recouvertes d'un mucus qui

piège les particules ; ces dernières sont propulsées comme sur un tapis

roulant vers le pharynx, puis elles sont avalées et éliminées par voie

digestive.

D'après les expériences menées chez l'animal, les

nanoparticules se déposent aussi dans les alvéoles des poumons. Plus

leur taille diminue, plus elles y sont nombreuses. Leur élimination est

alors l'œuvre des macrophages, les cellules immunitaires de «

nettoiement ». Ce processus peut durer plusieurs mois ; au contraire,

l'élimination par le mucus est déclenchée en quelques heures.

Toutefois,

dans les alvéoles, les nanoparticules (très réactives, nous l'avons

souligné) réagissent avec les molécules biologiques, telles que les

protéines et le surfactant pulmonaire, le fluide qui facilite

l'ouverture des alvéoles à l'inspiration et les maintient ouvertes à

l'expiration. Certaines de ces protéines peuvent recouvrir les

nanoparticules, ce qui facilite ensuite leur absorption par les cellules

de l'épithélium bronchique et alvéolaire. Les particules s'accumulent

alors dans les poumons et sont transportées, à travers la paroi

épithéliale des alvéoles et la paroi des vaisseaux sanguins vers le

sang, d'où elles peuvent gagner d'autres organes.

Le

transfert des nanoparticules à travers ces deux barrières biologiques a

été étudié chez le rat avec des nanoparticules de carbone de 20

nanomètres marquées par des atomes radioactifs. Les résultats suggèrent

que cette migration représente seulement un pour cent de la quantité

totale de nanoparticules inhalées. Le foie représenterait le principal

site où s'accumulent les nanoparticules qui ont traversé les barrières

biologiques, suivi par le cœur et les reins.

En revanche, les

résultats obtenus jusqu'à présent suggèrent que les nanoparticules ne

franchissent pas la barrière hémato-encéphalique, vers le cerveau, ni la

barrière placentaire, surface d'échange entre la mère et le fœtus.

Toutefois, les nanoparticules pourraient pénétrer dans le cerveau par le

système olfactif. D'après des expériences réalisées en 1970 chez le

singe, des nanoparticules d'or instillées dans les fosses nasales

peuvent être transportées par les neurones vers le bulbe olfactif, situé

à courte distance du tissu nasopharyngé. Dès lors, la question d'un tel

transfert se pose pour les nanoparticules industrielles.

Effets biologiques

Quand les nanoparticules ont pénétré dans un tissu, quels sont leurs effets cellulaires et moléculaires ? Il est avéré que les particules ultrafines déclenchent, dans les organes où elles s'accumulent, une réponse inflammatoire résultant de la production de radicaux libres. L'inflammation, mécanisme physiologique normal de défense à une agression (microbienne, physique, chimique), peut entraîner diverses pathologies quand elle n'est plus contrôlée : bronchite chronique, fibrose, voire cancer du poumon, maladies cardio-vasculaires, neurodégénérescences.

Expérimentalement, la plupart des nanoparticules de synthèse provoquent cette réponse inflammatoire, là encore avec un effet de leur taille. Le cas des nanotubes est particulier, en raison de leur forme, proche de celle des fibres d'amiante. Plusieurs résultats publiés en 2008 et en 2009 ont mis en évidence des effets physiologiques associés à leur exposition. Dans la première étude, parue en février 2008, Atsuya Takagi et ses collègues de l'Institut japonais des sciences de la santé, à Tokyo, ont injecté des nanotubes de carbone dans la cavité péritonéale (l'abdomen) de souris choisies pour leur susceptibilité à développer des tumeurs. Des mésothéliomes, des tumeurs des revêtements (ici de la cavité péritonéale), sont alors apparus dans des proportions équivalentes à ce que provoque l'amiante (responsable de cancers du revêtement pulmonaire, la plèvre).

En juillet 2008, Ken Donaldson et ses collègues, du Centre de recherche sur l'inflammation de l'Université d'Édimbourg, en Écosse, ont injecté 50 microgrammes de nanotubes longs et droits dans l'abdomen de souris. Ils ont observé une inflammation du tissu péritonéal - l'équivalent du revêtement cellulaire de la plèvre - et la formation de granulomes, des amas cellulaires semblables à ceux que font apparaître les fibres d'amiante dans la plèvre. En revanche, les nanotubes de carbone courts ou recourbés n'ont pas eu d'effet toxique. Récemment, le groupe de James Bonner, de l'Université de Caroline du Nord, a détecté une fibrose de la plèvre chez des souris qui avaient inhalé deux semaines auparavant durant six heures 30 milligrammes par mètre cube de nanotubes dits multiparois (composés de plusieurs feuillets de carbone). Une dose de un milligramme par mètre cube ne produisait aucun effet.

Ainsi, d'après l'ensemble des résultats obtenus chez l'animal, l'exposition à des nanotubes peut causer des lésions évoquant celles que provoque l'amiante. En outre, des études récentes sur cultures cellulaires montrent que certains nanotubes sont délétères pour l'adn. Ces effets dépendent à la fois du type et de la taille des nanoparticules, ainsi que de l'intensité et de la durée d'exposition.

La portée des résultats expérimentaux

Concernant

l'homme, le point clé serait le degré d'exposition aux nanoparticules.

Or on ne dispose que de très peu de données fiables concernant

l'exposition, y compris en milieu professionnel. Par conséquent, il est

impossible de relier d'éventuelles pathologies apparaissant chez des

travailleurs à une exposition à tel ou tel type de nanoparticules. De

surcroît, on ignore dans quelle mesure on peut transposer à l'homme les

données expérimentales disponibles. Toutefois, en toxicologie, les

résultats obtenus chez l'animal suffisent souvent à déclarer une

substance dangereuse pour l'homme ou à préconiser des mesures de

précaution.

Cet état des lieux peut sembler décevant et laisse

ouverte la principale question : quelles précautions doit-on prendre

pour pouvoir utiliser sans risques les nanomatériaux dont les propriétés

physiques, chimiques et biologiques sont si innovantes ? Cette question

est analysée par divers organismes français, européens (Comité

scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux, scenhir), et

internationaux (ocde).

Dans l'Union européenne, le règlement reach sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques oblige les fabricants à évaluer la toxicité de leurs produits dès que leur quantité dépasse une tonne par an, et à enregistrer un dossier de sécurité chimique à partir de dix tonnes. Ces principes sont mal adaptés aux nanomatériaux, produits souvent en petites quantités. Reste à inventer des dispositions spécifiques pour que la toxicité des nanoparticules soit évaluée de façon transparente, et que le cadre scientifique et juridique de leurs applications soit clairement défini. Leurs innombrables applications pourront alors être envisagées sans arrière-pensée.